2025-04-09 21:18 来源:掌上咸宁

本报记者 朱亚平

掌上咸宁报道

近日,咸安区退休老人黄乃琅、李吉平收到国家知识产权局寄来的《农产品自动化生产线及系统》专利权通知书。这项他们与团队苦等13年的专利终获批准。尽管早在2月就已接到电话通知,但当通知书真正摆在面前时,老人们仍难掩激动。

“这项专利能有效提升粮食产量,让我们把饭碗端得更牢。”80岁的黄乃琅介绍,团队共10人,均为咸安区退休老人。13年前,他们着手研发工厂化机器产粮自动化生产线,经多年实地调研,深入研究论证,7年前开始向国家知识产权局申报专利,期待其得到市场认可、支持与推广,转化为新质生产力。

75岁的李吉平是项目召集人、策划人。1971年至1982年,他在原高桥农机厂任技术厂长,期间刻苦自学,熟练掌握机械设计、制图、组装技能。1992年至1995年,他从高桥筹办造纸厂调任温泉金属制品厂技术厂长,其间更新改造了苕丝机、打粉机、脱粒机等多种设备。

走进李吉平家的客厅,这里早已被改造成实验室,沙发被工具箱取代,茶几上堆满电路板和图纸,墙角的货架摆满电机、齿轮和传感器。他布满老茧的手拧动螺丝刀,面前的半成品机械在灯光下泛着冷光。电焊火花溅落在地上,他顾不上擦拭额头的汗,眼睛紧盯着图纸,身影在昏黄的台灯光晕中映出一道专注的剪影。

生长在农村的李吉平,目睹田地荒芜、粮种依赖购买、旱涝保收、农药超标等问题,萌生了“粮食作物机器产粮全程工厂化、自动化生产线”设想。

1996年,李吉平辞去工作,潜心研究低碳能源和粮食增收。他花3年发明渡槽引水发电系统获得专利;50年来,持续研究磁动力机。

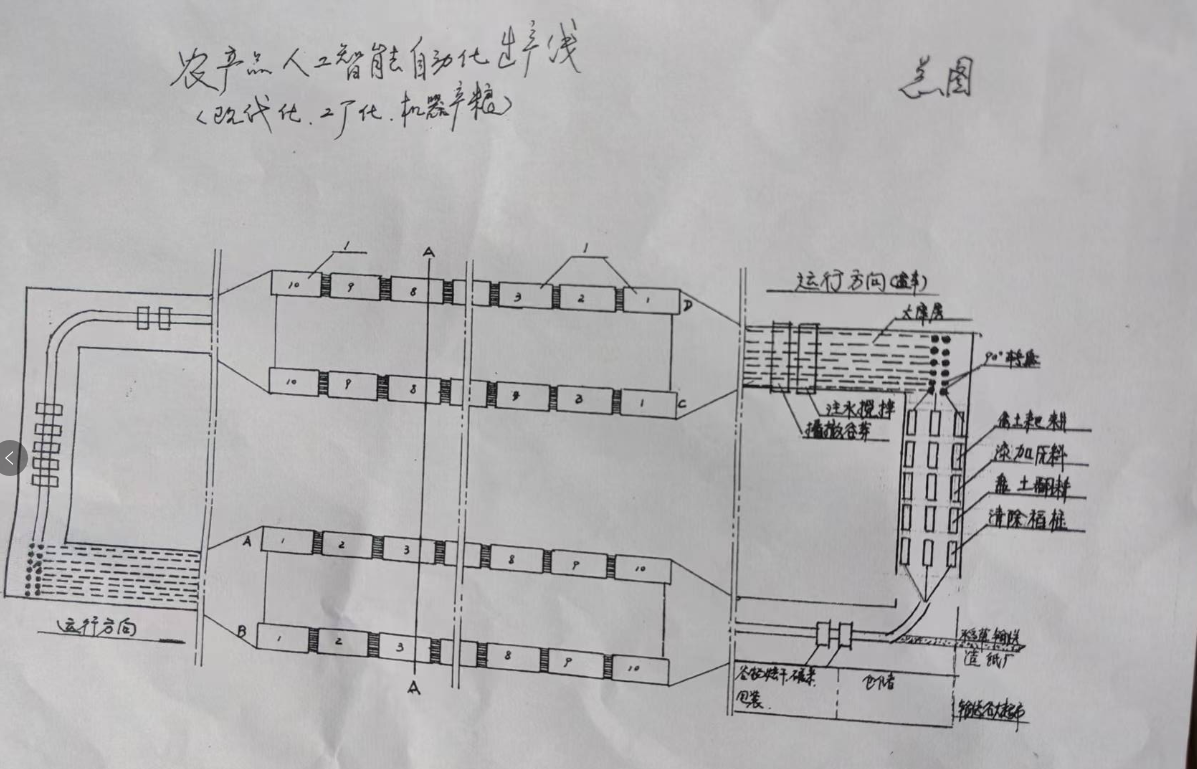

《农产品自动化生产线及系统》针对水稻从播种到收获的育苗期、播种期、生成期和收获期等阶段设计自动生产线。在粮食生产工厂内,机器代替人工,实现24小时不间断种粮。

研发过程中,李吉平多次技术更新,其中两次较大创新涉及传送体系。他提出建十栋十层车间房,采用进口端不停播种、生长间隙停留、出口端不停收割的双线循环回路传送体系,充分利用空间、节约土地、便于管理,最终获批。

专利包含智能传送无人操作、种子及秧苗培育等十个系统,为水稻生长提供温度、湿度、土壤酸碱度等最佳条件。李吉平称,农业历经刀耕火种、铁犁牛耕、机耕时代和人工智能自动化生产线四个阶段,这是社会发展必然。

李吉平表示,专利旨在提高土地利用效率、提升粮食产量、解决无人种田难题。农业根本出路在机械化,推进农业机械化是解决“三农”问题现实需求。《农产品自动化生产线及系统》不受场地制约,不占耕地,不受气候干扰,无论沙漠、丘陵、大山还是高原均可实施,对粮食生产条件要求宽松,可将固定土地变为移动、可扩大土地,实现土地折叠利用。

责编:王馨茁