2025-07-10 16:26 来源:掌上咸宁

寻访抗战印迹 传承复兴力量第3站:吉安

保卫黄洋界,保卫砂子岭机场——寻访遂川“飞虎队”的空战魅影

遂川机场扩修委员会安福县民工总队民国三十三年印章(1944)

遂川空军招待所证章

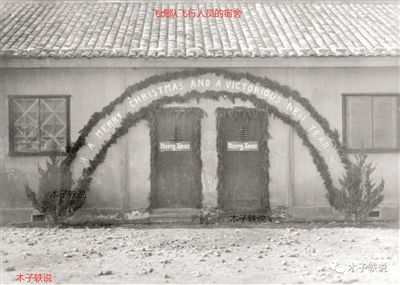

飞虎队员宿舍

砂子岭机场遗址

飞机维修

图为飞虎队少校尤金·麦奎尔(Eugene McGuire)当年拍摄的修建现场。 Joe提供

井冈山报全媒体记者 李夏署

提及黄洋界保卫战,人们首先想到的往往是毛泽东脍炙人口的诗句:“黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。”这场井冈山斗争时期的经典战役,发生在1928年。当时,中国工农红军第四军仅以一个营的主力,在地方武装和人民群众的全力支持下,顽强抗击敌人4个团的进攻,成功保卫了红四军大本营和黄洋界哨口,粉碎了敌人的“会剿”。1928年11月25日,毛泽东在《井冈山前委对中央的报告》中高度评价此战:“保存了我们最后根据地,且使敌胆为寒,不敢轻视红军,为边界名战之一。”他为此写下的《西江月·井冈山》,更是传颂至今。

15年后,在同一个名字响彻云霄的地方——黄洋界,爆发了另一场意义重大的保卫战。这场发生在1943年的战役,是国共合作、中美携手抗日的典范,同样名留青史。

日军的“眼中钉”

1939年初,抗战形势日趋严峻。南昌失守后,吉安成为江西省临时的政治、经济、文化中心和抗日大后方。这个处于“前方的后方,后方的前方”的战略要地,虽未遭日军直接入侵,却因其重要性成为日寇空袭的重点目标。

太平洋战争爆发后,为切断日军在中国大陆与东南亚的补给线,盟军决定在中国东部、最接近前线的江西遂川,秘密修建大型空军基地——砂子岭国际机场。机场位于遂川县城东门外约5公里处,其三面环山的天然屏障,有利于抵挡日军进犯;其东北面是遂川江的出口,利于飞机起降;在周边山头设立空防高射要塞,也比较容易阻挡日机来袭;从此处起飞的盟军战机,可以覆盖袭击福建、浙江沿海港口乃至台湾的日军基地,返航时无需中途加油。

砂子岭机场于1942年基本建成,1943年3月又进行了扩建。机场能起降当时几乎所有主力战机,战略地位极其重要,被誉为“第二国际机场”。

遂川距离南昌不远,为防范驻扎在南昌近郊的日军第3飞行师团空中侦察,建设者对机场设施进行了周密伪装,部署了严密的防空警戒网。机场建成后,常驻有五六十架美制飞机。陈纳德将军指挥的盟军“飞虎队”进驻后,多次由此出击,联合中国空军对日作战,予敌重创。辉煌的战果也使砂子岭机场彻底暴露,成为日军的“眼中钉”。

黄洋界战火再燃

自砂子岭机场修建伊始,日军就对其疯狂轰炸。1942年8月29日,5架日机轰炸未完工的机场中心,造成200多名民工丧生。此后,日军不仅持续加大空袭力度,更开始策划地面进攻,企图彻底摧毁这个心腹大患。

1943年冬,日军制定了一项狡猾的计划:派遣部队抄近路,沿黄洋界、茨坪、黄坳一线南下,意图突袭遂川,从地面摧毁砂子岭机场上的盟军飞机。为粉碎日军图谋,迟滞其南下攻势,拱卫湖南东线并防止日军威胁大西南,国民政府决定增兵湘赣边界,急令驻赣西萍乡的第58军火速调防井冈山区的宁冈(今井冈山市)、遂川等地。

58军军长鲁道源曾率部参加反攻南昌等战役,因战功卓著于1939年9月升任军长兼新11师师长。1943年寒露时节,鲁道源率58军先头部队抵达井冈山区,指挥部设在鹅岭乡坪上村谢家祠等地。随即进行紧急布防:新编第11师扼守新城、茅坪至黄洋界一线,阻击从湖南酃县(今炎陵县)方向来袭的日军;新编第10师主力据守大井、茨坪至遂川方向,构成第二道防线;军司令部直属部队及第183师一部,分别驻守新七溪岭与鹅岭,防备日军从永新的南乡和关背两个方向窜入宁冈。

天罗地网歼日寇

1943年12月8日上午11时许,日军约150人的先头部队从湖南茶陵经酃县十都、桃源洞窜入宁冈,在黄洋界脚下的乔林、源头村与新11师前哨部队交火。新11师前哨部队诱敌深入,将日军引入预设主阵地。激战半个多小时后,日军被歼灭过半,残部落荒而逃。

次日,日军调集一支装备精良、兵力上千的加强联队,再次向黄洋界阵地发起强攻。我方凭借黄洋界哨口险要地势,构筑石块战壕以抵御日军炮火,同时坚壁清野、深挖壕沟、布设大量滚木礌石、机动配置兵力火力,有效遏制了日军攻势。沿崎岖山路仰攻的日军成为“活靶子”。狡猾的日军虽多次组织小股部队冲锋,企图撕开防线,但因地形生疏、连日行军疲惫,在黄洋界茫茫林海、悬崖峭壁以及军民齐心构建的天罗地网中寸步难行。

激战近10小时后,日军攻势衰竭,失去了进攻的决心。残余之敌企图沿井冈山南麓山林小道溃逃,又遭58军预伏部队和当地人民武装的歼灭性打击,最终以惨重伤亡狼狈败退。

奇袭从砂子岭出发

抗日战争时期的这次黄洋界保卫战,不仅歼灭了日军有生力量、缴获大批军用物资,其胜利捷报更传遍湘赣两省,极大鼓舞了军民的抗战必胜信念。第九战区司令长官薛岳特意向58军签发贺电。

此战最核心的战略意义在于彻底粉碎了日军企图经黄洋界快速偷袭、占领砂子岭机场的阴谋。

借着黄洋界保卫战胜利的东风,1943年圣诞节,当日军以为盟军会庆祝节日而放松戒备时,9架盟军B-25轰炸机编队悄然从砂子岭机场升空,直扑台湾新竹机场,将停机坪上的42架日机尽数炸毁,引燃了油库、仓库,造成日军重大伤亡。此役美机仅一架被击落,护航战机全部安全返航。这场完美的奇袭正是对黄洋界保卫战胜利价值最有力的证明。

吉安抗日救亡运动

吉安市党史办

吉安是赣中重镇。20世纪二三十年代,中国共产党和红军在井冈山、东固山、青原山、武功山等地开展土地革命活动,创建红军和革命根据地,传播先进文化,为吉安抗日救亡运动奠定了坚实基础。

1938年7月,九江沦于日寇铁蹄之下。1939年3月,省会南昌陷落,江西省国民政府迁至吉安泰和县。江西及全国各地许多机关、团体、部队、学校、工商企业以及大批难民纷纷南迁吉安。吉安成为江西抗战首府,城内人口骤增五六倍,超过30万人。

中共吉安地方组织为贯彻中共中央放手发动群众实行全面抗战路线,动员吉安人民投入抗日救亡热潮,在恢复和发展党组织的同时,遵照东南分局和江西省委的指示,组织原苏区干部、青年学生、难民团、抗日救亡团体广泛开展抗日救亡宣传活动。

抗日救国宣教活动有声有色:演出宣传抗日爱国内容的各种剧目,鼓舞群众抗日斗志;组织青年学生、爱国志士宣传抗日民族统一战线,号召人们“有钱出钱,有力出力,抗日救国,人人有责”;利用报刊、图书等各种形式大力宣传,造成强大的抗日救国声势。

参军参战积极踊跃。在抗日救国宣教活动影响下,吉安地区人民纷纷报名参加新四军。许多苏区老干部和老党员将孩子送往新四军,出现了土地革命时期父送子、子送父、妻送郎、兄弟同时参军的生动场面。吉水县埠田、枫江、八都等3个区,仅在1939年6月就有100余名青年报名参军。群众还积极组织抗日游击队。1944年,共产党员谭斌在新峡边组建“湘赣边区袁水分区挺进第一师”,为吉安抗日救国斗争作出了贡献。

当地人民节衣缩食支援前线。据不完全统计,1942年至1945年,吉水县共筹集慰劳基金4.44万元,慰劳抗敌将士捐款5460元,劳军捐款36478元,春节慰劳款40114.6元。

舍小家保国家,毁田建造遂川飞机场。为支持修建机场,新井上、老井上、城头等十几个自然村500余户2700人背井离乡,搬到偏僻荒凉的地方重建家园。各县群众纷纷参加机场建设。遂川被征民工最多,达12.1万人。

吉安各界群众在地方党组织的领导下,在抗日民族统一战线的召唤下,在国破家亡,民族危难之际,勇敢地投入轰轰烈烈的抗日救亡运动,为抗战的胜利作出了不可磨灭的贡献。

军号声声,凝固在血色黎明

——追忆吉安走出的抗日英雄王先臣

井冈山报全媒体记者 邱抒芹 聂运筹 郭婷

“青山埋忠骨,壮志荡敌仇。”在冀中平原弥漫的硝烟中,有一位出生于吉安的指挥员故事尤为独特——他的武器不仅是枪支弹药,更有凝聚千钧之力的军号。他叫王先臣,从贫苦红小鬼成长为八路军冀中军区六军分区司令员。

1915年,吉安县永阳镇江南里陂村的一个贫苦农家诞生了一个婴儿——王先臣。16岁,他便追随父亲的足迹投身红军。父亲作为红军号手牺牲于战场,鲜血浸染的三键小号成了王先臣革命信念的起点。

红色征程中,王先臣的表现引起了毛泽东同志的关注,特意赠他一把崭新的号角。父亲染血的号角象征信念的源起,而领袖的馈赠预示着征途的方向。两把号角跟随王先臣走过长征,经历无数次战斗淬炼,他成长为一名优秀的军事指挥员。

1938年秋,全面抗战的烽火已燃遍华夏。王先臣随八路军120师挺进冀中敌后,任第六军分区司令员。在战场上,他的号声穿透硝烟,令战士无畏冲锋,直面枪林弹雨。河北省石家庄市辛集市烈士陵园讲解员赵英兰这样描述1945年5月那场惨烈的高地争夺战:当连队被敌人压制在山脚时,王先臣挺身而出吹响号角,号声悲壮激昂,指引部队成功击溃敌人占领山头,他虽身负重伤,但凭借钢铁般的意志奇迹生还并重返战场。

1945年7月1日,黎明将至,王先臣深入敌后执行侦察任务。这位身经百战的指挥员在战壕间穿梭时,突然被暗处射来的子弹击中要害。这位战斗一生的英雄做了最后一个震颤人心的决定:以颤抖的双手示意战友,取来了那两只他视若生命的军号。当战友将号角递到他怀中时,他以生命最后的力量紧紧拥抱……

责编:周萱